III/3: Die Grenzen der Kirche

Die chalcedonensisch-orthodoxen und die altkatholischen Kirchen haben 1975–1987 einen umfassenden theologischen Konsens erarbeitet — mit dem Ziel einer kanonischen Vereinigung. Während sich etliche altkatholische Kirchen (besonders in Westeuropa) hiervon später distanziert haben, hält die Union von Scranton an diesem altkirchlichen Glauben nachdrücklich fest: Die Generalsynoden ihrer Mitgliedskirchen haben das orthodox-altkatholische Konsensdokument verbindlich ratifiziert (1990, 2007); die Bischöfe der Union von Scranton haben ihr Bekenntnis zu diesem Konsens und zum Ziel der kanonischen Vereinigung mit den chalcedonensisch-orthodoxen Kirchen 2016 einstimmig bestätigt. Wir dokumentieren hier weitere Notizen zur Katechesenreihe (von F. Irenäus Herzberg) über das Konsensdokument Koinonia auf altkirchlicher Basis (= IKZ 79/4 Beiheft, 1989, Hrsg. Urs von Arx).

Bisher erschienen in der Katechesenreihe die folgenden Teile:

- I/1 Die göttliche Offenbarung und ihre Überlieferung

(mit Hinweisen zu Methodik und Gliederung), - I/2 Der Kanon der Heiligen Schrift,

- I/3 Die Heilige Dreifaltigkeit,

- II/1–2 Christologie,

- II/3 Mariologie,

- III/1–I Grundlagen der Ekklesiologie,

- III/1–II Eigenschaften der Kirche,

- III/2 Die Einheit der Kirche und der Ortskirchen.

(1.) Welche Rolle spielt die Kirche in Gottes Heilsplan?

- Es ist Gottes Wille, „dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1 Tim 2,4) Sein Heilsplan sieht vor, dass die Menschen nicht unabhängig von der Kirche gerettet werden, sondern in ihr und durch sie. Die Kirche ist der sichere Weg zum Heil und zum ewigen Leben.

- Denn die Kirche ist die „Säule und Grundfeste der Wahrheit“ [1 Tim 3,15], und ihr wurden vom göttlichen Stifter die Mittel des Heils gegeben, indem in ihr der Heilige Geist bleibend wohnt [Joh 20,23].

- Daher lehrt der heilige Irenäus von Lyon: „Wo die Kirche ist, da ist auch der Geist Gottes; und wo der Geist Gottes ist, dort ist die Kirche und alle Gnade; der Geist aber ist Wahrheit.“ (adv. haer. III, 24, 1. Migne PG 7, 966 = BKV² I, 3: 317)

(2.) Welche Folgen hat die Sündhaftigkeit des Menschen für die Kirche?

- [Individuelle Folgen:] Nicht alle Menschen nehmen Gottes Angebot zur Rettung aus Gnade an; nicht alle schließen sich der Kirche an. [2 Thess 3,2] Und selbst unter denen, die sich äußerlich der Kirche anschließen, gibt es Menschen, die nicht die von Gott offenbarte Wahrheit bekennen. [1 Joh 2,19]

- [Kirchengeschichtliche Folgen:] So wurde die Kirche Jesu Christi im Laufe der Geschichte in viele verschiedene Kirchen geteilt, die nicht mehr dasselbe lehren, sondern sich heute — auch in wesentlichen Punkten — teils widersprechen, da sie aus menschlicher Schwäche abgeirrt sind von der authentischen Glaubenslehre der Apostel.

- [Theologiegeschichtliche Folgen:] Aus diesem Umstand zogen manche den falschen Schluss, dass die wahre, sichtbare Kirche des apostolischen Zeitalters heute nicht mehr bestehe, sondern in jeder Einzelkirche nur ein (kleinerer oder größerer) Teil der wahren Kirche erhalten geblieben sei — und daher keine dieser Einzelkirchen die wahre Kirche vollständig repräsentiere. [Diese Theorie ist insbesondere im englischsprachigen Raum verbreitet und dort als Verzweigungstheorie (branch theory) bekannt.]

(3.) Besteht denn die Kirche der Apostel und Kirchenväter auch heute noch? Falls ja, wo ist sie zu finden?

- Ja, die wahre Kirche, die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche besteht seit den Tagen der Apostel auch heute noch ununterbrochen fort, und zwar in sichtbarer Form.

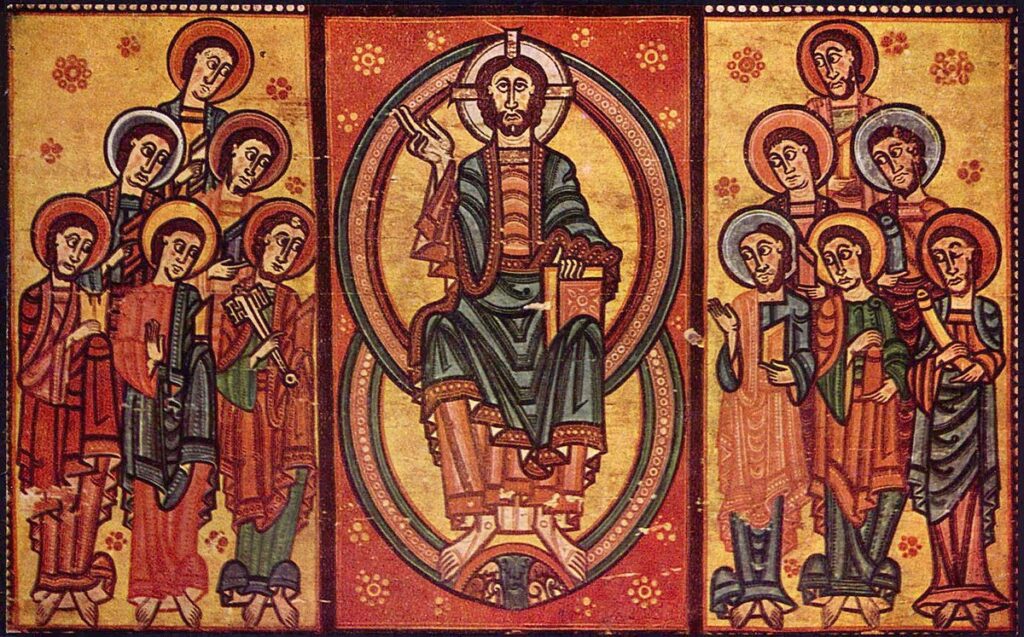

- Die wahre Kirche ist dort zu finden, wo der Glaube, der Gottesdienst und die Verfassung der alten Kirche unverfälscht bewahrt werden – und zwar so, wie dies durch die Entscheidungen der Sieben Ökumenischen Konzilien und anerkannten Provinzialsynoden sowie die Schriften der Kirchenväter zum Ausdruck gebracht worden ist.

- [In Verbindung mit der Lehre von der Einheit der Kirche, welche die Einheit des Episkopates miteinschließt, ergibt sich als Schlussfolgerung: Die wahre Kirche ist mit der Gemeinschaft der kanonischen chalcedonensisch-orthodoxen Kirchen zu identifizieren.]

(4.) Wie sind christliche Gemeinschaften anzusehen, die außerhalb der einen wahren, sichtbaren Kirche stehen?

- Die häretischen Gemeinschaften und jene Gemeinschaften, die sich im Schisma befinden, sind keineswegs als Wirkstätten des Heils, die der wahren, sichtbaren Kirche vergleichbar wären, anzusehen.

- Dennoch gilt Gottes Heilswille allen Menschen [1 Tim 2,4] und Seine Macht ist grenzenlos. Zudem heißt es im Evangelium: „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen“ (Joh 3,36).

- So betrachtet lassen sich die Grenzen der Kirche auch in einem weiteren Sinne verstehen: Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich auch dort noch Gottes Gnade zeigt, wo die Abkehr von der Wahrheit noch nicht vollständig ist, sondern wo man am Glauben an die allerheiligste Dreifaltigkeit und die Menschwerdung Gottes in Christus festhält. (Vgl. den Brief des Patriarchen Petrus III. von Antiochien an Patriarch Michael Keroularios von Konstantinopel, Migne PG 120,805.808.)

(5.) Welches Handeln ergibt sich daraus für die an Christus Gläubigen?

Alle Christgläubigen sind dazu aufgerufen,

- das aufrichtige, geduldige und liebevolle Gespräch miteinander zu suchen und

- für die Einheit im Glauben und die volle Gemeinschaft der Kirchen zu beten,

- auf dass Gott alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit in ihrer Fülle und zur Einheit in Seiner Kirche führe.

[Die Bischöfe der Union von Scranton haben in einem gemeinsamen Brief Ende 2016 einstimmig bekräftigt, dass sie das — theologisch notwendige — Ziel eines kanonischen Anschlusses an die chalcedonensisch-orthodoxen Kirchen weiterhin verfolgen. Damit dies gelingen und nachhaltig Bestand haben kann, ist auf allen Ebenen (wie zuvor dargelegt) ein intensives Gespräch mit den orthodoxen Bistümern und Gemeinden vor Ort sowie anhaltendes Gebet erforderlich — für die Wiederherstellung unserer vollen Einheit mit der Kirche Christi, die den apostolischen Glauben stets rein bewahrt hat.]