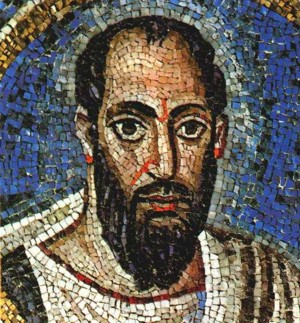

[Das Motiv greift den Besuch der drei Engel bei Abraham zu Mamre auf, vgl. Gen 18]

Wir dokumentieren hier in unregelmäßigen Abständen die Notizen zur Katechesenreihe (von Bischofsvikar Prof. Herzberg) über das orthodox-altkatholische Konsensdokument Koinonia auf altkirchlicher Basis (Hrsg. Urs von Arx; Sonderheft zu IKZ 79/4, 1989). Zuvor erschienen die Teile I/2 Der Kanon der Heiligen Schrift und I/1 Die göttliche Offenbarung und ihre Überlieferung (mit Vorbemerkungen).

I/3 Die Heilige Dreifaltigkeit

Was bekennen wir von dem Wesen Gottes?

- Wir

bekennen

- einen Gott [Monotheismus],

- in drei Seinsweisen, auch genannt Hypostasen (griechisch) [bzw. lateinisch Personen;gemeint ist hier aber nicht der alltägliche Personenbegriff, eine persona in diesem Sinne ist nicht notwendigerweise auch ein Individuum!],

- nämlich der Vater, der Sohn [= „das Wort“, vgl. Joh 1,1] und der Heilige Geist.

- Der Vater hat den Sohn „geliebt vor Grundlegung der Welt“ (Joh 17,24) und sich offenbart im Heiligen Geist, der die Liebe personifiziert (Mt 3,16f, Gal 4,6); in diese Gemeinschaft der Liebe will Gott uns mit hinein nehmen (Joh 17,26, Gal 4,6).

- Diese Drei-Einheit ist also ein Geheimnis der Liebe und wird nur in Liebe erkannt; denn Gott ist Liebe (1 Joh 4,8).

(1.) Was verstehen wir unter der heiligen Dreifaltigkeit?

- Gott ist dem Wesen (griechisch ousia, lateinisch substantia) nach einzig, aber dreifaltig nach den Seinsweisen (Hypostasen) bzw. Personen (wobei „Person“ hier, wie oben bemerkt, im ursprünglichen lateinischen Sinne zu verstehen ist).

- Vater, Sohn und Heiliger Geist sind ewige und anfangslose Personen (im ursprünglichen lateinischen Sinne, also nicht als Individuen!), die jedoch ungeschieden in dem einen Wesen Gottes miteinander geeint sind.

- Deshalb „beten wir an die Einheit (monas) in der Dreiheit (Trias) und die Dreiheit in der Einheit, in ihrer paradoxen Unterschiedenheit und Einigkeit (enosis)“ (Gregor von Nazianz, Migne PG 35,1221).

(2.) Worin besteht die Einheit der Hypostasen der heiligen Dreifaltigkeit?

- Die

Einheit besteht:

- einerseits aufgrund der Einheit und Identität des göttlichen Wesens;

- andererseits aufgrund der Einheit und Identität der Eigenschaften, der Energien (Wirkweisen) und des Willens.

- Der Vater ist der eine Ursprung und Grund von Sohn und Heiligem Geist.

- Die drei göttlichen Hypostasen sind eines Wesens und durchdringen einander ohne Vermischung, ohne Teilung des Wesens und ohne rangmäßige Unterordnung.

- „Die Wesensgleichheit aber und das Durchdringen der Hypostasen und die Identität des Willens, der Wirksamkeit, der Kraft, der Macht und der Tätigkeit lassen uns sozusagen die Untrennbarkeit und Einheit Gottes erkennen. Denn nur einer ist in Wahrheit Gott, der Gott[-Vater] und das Wort und sein Geist.“ (Johannes von Damaskus, Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens, I, 8; BKV I, 44: 23).

(3.) Worin besteht die Verschiedenheit der Hypostasen?

- Vorab: Die drei Hypostasen (Personen) haben gleiche Fülle der Gottheit; die Einheit und Unzertrenntheit des göttlichen Wesens bleibt dabei gewahrt, da die Hypostasen (Personen) zwar zu unterscheiden sind, aber doch ungeschieden sind!

- Die

Unterschiede der Hypostasen bestehen in den ewigen Beziehungen

untereinander:

- Der Vater zeugt von Ewigkeit her den Sohn und lässt den Heiligen Geist hervorgehen. Er ist „Wurzel und Quelle des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Basilius der Große, 24. Predigt, gegen die Sabellianer, Arius und die Anomöer, Migne PG 31, 609).

- Der Sohn hat also seinen Grund im Vater, denn er ist ja „vor aller Zeit“ (Credo) durch diesen gezeugt,

- und auch der Heilige Geist hat seinen Grund im Vater, denn er ist ja aus diesem hervorgegangen – wiederum anfangslos und zeitlos;

- der Vater aber hat keinen Ursprung oder Grund (griechisch aitios), er ist sich selbst Grund.

- Der Vater ist ungezeugt und ursprungslos, der Sohn ist gezeugt, der Heilige Geist hervorgebracht – allein in diesen unmittelbaren Eigenschaften besteht der geheimnisvolle und doch wirkliche Unterschied der drei Hypostasen.

- So beschreibt es Johannes von Damaskus: „Nur in diesen persönlichen Eigentümlichkeiten unterscheiden sich die heiligen drei Personen voneinander. Nicht durch die Wesenheit, sondern durch das Merkmal der eigenen Hypostase sind sie ohne Trennung unterschieden.“ (Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens, I, 8; BKV I, 44: 22)

- Ebenso: „Unterscheidungsweise [sind in Bezug auf die göttlichen Personen] die Ausdrücke: Vater, Sohn, Geist, […], ungezeugt, gezeugt und hervorgegangen [zu gebrauchen]. Denn diese bezeichnen nicht das Wesen, sondern die gegenseitige Beziehung und die Seinsweise.“ (Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens, I, 10; BKV I, 44: 29)

In welchem Sinne geht der Heilige Geist allein vom Vater aus?

- Der ewige Ausgang des Heiligen Geistes, sprich: sein Hervorgehen, geschieht allein vom Vater (Joh 15,26).

- Davon zu unterscheiden ist die Aussendung des Heiligen Geistes in die Welt, denn diese geschieht vom Vater durch den Sohn (Joh 15,26) bzw. vom Vater in des Sohnes Namen [Joh 14,26].

- Dann – und nur dann –, wenn man unter ,Ausgang‘ lediglich die zeitliche Sendung des Geistes in die Welt versteht, kann man von einem Ausgang des Geistes aus dem Vater durch den Sohn bzw. einen Ausgang des Geistes aus dem Vater und dem Sohn sprechen.

Was lehrt Johannes von Damaskus über die Beziehung des Heiligen Geistes zum Vater und zum Sohn?

- „Gleicherweise glauben wir auch an ,an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht‘ (Credo) […] Er geht vom Vater aus, wird durch den Sohn mitgeteilt und von jeglichem Geschöpf empfangen.“ (Johannes von Damaskus, Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens, I, 8; BKV I, 44: 21-22)

- „Dagegen behaupten wir nicht, dass er aus dem Sohne ist. […] Auch bekennen wir, dass er uns durch den Sohn geoffenbart worden ist und mitgeteilt wird.“ (Johannes von Damaskus, Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens, I, 8; BKV I, 44: 27).

- „Der Heilige Geist ist der [Geist] Gottes und des Vaters, insofern er aus ihm hervorgeht; ferner wird er auch [Geist] des Sohnes genannt, insofern er durch ihn erschienen ist und der Schöpfung mitgegeben wird, aber nicht aus ihm das Dasein hat.“ (Johannes von Damaskus, Predigt zum Karsamstag, Migne PG 96, 605).

Was ist das Filioque – und was lehren die altkatholischen Kirchen dazu?

- [Filioque ist lateinisch „und dem Sohn“ und meint den entsprechenden Zusatz im dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses des Konzils von Nizäa-Konstantinopel (381) [ratifiziert auf dem Konzil von Ephesus 431], wo es heißt: „Wir glauben an den Heiligen Geist, … der aus dem Vater [!] hervorgeht.“ Die Konzilsväter hatten zu Beginn des dritten Artikels offenbar – so wie auch jeweils zu Beginn der ersten beiden Artikel des Credo (die sich mit dem Vater und dem Sohn befassen) – die ewigen Beziehungen der göttlichen Hypostasen bzw. Personen im Blick.]

- [Ähnliche Formulierungen wie das filioque finden sich zwar auch bei älteren lateinischen Vätern, im Credo begegnet es aber erst im 5. Jahrhundert in Spanien, wo die Gottheit des Sohnes (gegen die Arianer) verteidigt werden musste. Die fränkischen Herrscher forderten seine Einführung in der ganzen westlichen Kirche; der römische Papst aber widersprach noch 809!]

- „Wir lehnen darum den Zusatz des filioque, der im Westen während des 11. Jahrhunderts ohne Anerkennung durch ein ökumenisches Konzil gemacht wurde, mit Entschiedenheit ab. Diese Ablehnung bezieht sich nicht nur auf die unkanonische Weise der Hinzufügung, trotzdem schon diese Form einen Verstoß gegen die Liebe als das Band der Einheit darstellt. Wir weisen vielmehr entschieden auch jede theologische Lehre ab, die den Sohn zur Mitursache des Geistes macht.“ (Glaubensbrief der Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz an den Ökumenischen Patriarchen Athenagoras I., IKZ 61 (1971), Nr. 2: 66)

- „Ferner halten wir daran fest, dass es in der allerheiligsten Dreifaltigkeit nur ein Prinzip und eine Quelle gibt, nämlich den Vater.“ (Erklärung der Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz zur Filioque-Frage, IKZ 61 (1971), Nr. 2: 66)

Fortsetzung folgt: II/1–2 Christologie.